Tandis que l’historiographie de la mode continue de sacraliser Paul Poiret comme le démiurge de la silhouette moderne, une lecture plus rigoureuse des archives coloniales révèle une réalité autrement plus sombre. Sous le faste des soieries et l’audace des coupes libérées, se dessine une entreprise d’appropriation culturelle systématique, ayant eu pour effet, sinon pour but, d’invisibiliser le génie technique de l’artisanat algérien durant plus d’un siècle.

Poiret n'était pas seulement un couturier, c’était un stratège de l’imaginaire. Comprenant que le terme "Karakou" ancrait trop brutalement ses créations dans la réalité de la colonie algérienne, il a opéré un subtil détournement sémantique. En rebaptisant ses modèles "Confucius", "Byzance" ou "Shéhérazade", il déracinait le vêtement de sa géographie réelle pour le projeter dans un Orient fantasmé et malléable. Ce glissement de vocabulaire a agi comme un écran de fumée, transformant un patrimoine spolié en un conte de fées impérial, rendant la source originelle rigoureusement intraçable pour l’œil de ses contemporains.

Dans l'histoire officielle de la mode, Paul Poiret est celui qui a libéré la femme du corset en 1911. Pourtant, pour toute femme algérienne, cette "révolution" ressemble étrangement à un héritage millénaire. Sous le vernis de l'audace créative, les silhouettes de Poiret révèlent une réalité plus complexe : celle d'un pillage esthétique facilité par le contexte colonial. Si le couturier ne cachait pas son attirance pour les cultures extra-européennes, cette transparence apparente servait paradoxalement à masquer la source réelle de son travail. En réinterprétant les pièces du vestiaire algérien, il transformait un héritage culturel profond en une simple tendance parisienne, s'appropriant le génie d'autrui sans jamais le nommer. Les silhouettes "Harem" qui ont scandalisé la Belle Époque étaient les copies conformes du Sarouel algérois, un vêtement de dignité et de confort que les femmes de la Casbah portaient bien avant que le premier mannequin de Poiret ne foule un podium.

Le catalogue de Poiret se lit comme un inventaire du patrimoine algérien dérobé. Le véritable problème de l'héritage de Poiret réside dans l'effacement de la source. Aujourd'hui, lorsque des créateurs comme Zuhair Murad, Schiapparelli, Chanel ou Dior présentent un Karakou ou une tenue naili sans citer l'Algérie, la presse spécialisée renvoie souvent à l'influence de Poiret. C'est le sommet de l'appropriation : la copie est devenue la référence, et l'original a été effacé du récit historique. Cet effacement est une extension du colonialisme. En ne créditant pas les artisans d'Alger ou de Tlemcen, Poiret s'est approprié non seulement la forme, mais aussi le prestige intellectuel de la création.

Cet effacement est une extension du colonialisme

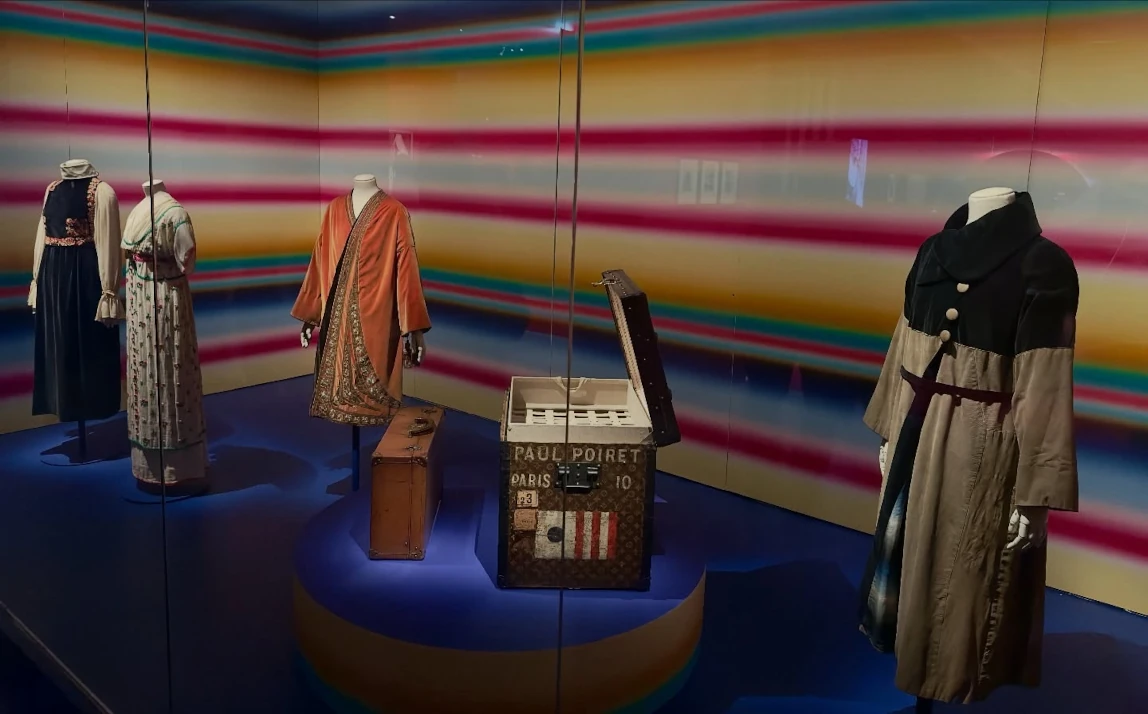

Si Poiret est souvent célébré pour son audace, l'examen de ses sources soulève la question du plagiat culturel. Les preuves qui suivent mettent en lumière la filiation directe entre le vestiaire algérien et ses créations. En confrontant les modèles originaux aux réinterprétations du couturier, nous décryptons les mécanismes d'une appropriation qui ne dit pas son nom.

L'élégance saharienne et aurasienne : Les sources d'un héritage capté

L’examen de ces archives visuelles révèle une gémellité troublante, illustrant parfaitement la frontière poreuse entre l’inspiration artistique et l’appropriation culturelle systémique. À travers ces deux documents, la création de Paul Poiret (1920) et ses modèles de haute couture apparaissent comme des répliques architecturales de pièces ancestrales algériennes. Sur la première comparaison, le corsage à volants vaporeux de Poiret est le miroir de la robe des Ouled Naïl de l’Atlas saharien. Sur la seconde, la structure même de la robe et le travail de verticalité rappellent l'esthétique de la Jebba de l'Est algérien (Aurès et Constantinois). Si Poiret a toujours assumé, avec une certaine honnêteté intellectuelle, sa fascination pour un « Orient » fantasmé, le véritable grief réside dans l’opacité délibérée de ses sources géographiques. En englobant des pièces aussi spécifiques que la Ghlila, le Karakou ou la robe Naïli sous le label générique et flou d’orientalisme, le couturier a opéré un effacement sémantique du patrimoine algérien. Ce manque de précision n'est pas qu'un détail technique ; c'est un manque de respect historique qui a permis à la haute couture parisienne de s'attribuer la paternité de silhouettes fluides et de jeux de drapés que les femmes d'Algérie maîtrisaient pourtant depuis des siècles. Poiret a certes eu le génie de traduire ces codes pour le public occidental, mais en omettant de nommer l'Algérie, il a transformé une transmission culturelle en une capture d'héritage, laissant le soin aux générations futures de rétablir la vérité sur l'origine de cette modernité tant célébrée.

Le Sder : Un héritage de raffinement pré-Poiret

Le Sder (plastron) algérien possédait déjà une complexité ornementale capable de fasciner un œil averti comme celui de Paul Poiret. Ce montage iconographique met en exergue une convergence stylistique saisissante entre la robe de soirée de 1907 signée Paul Poiret et les joyaux du patrimoine algérien que sont la Gandoura constantinoise et la Blouza oranaise. La pièce maîtresse de cette démonstration réside dans l’architecture du Sder, ce plastron rigide et ornementé qui structure le buste et définit le décolleté avec une majesté souveraine. Si l’on observe la création de Poiret, l’utilisation d’un panneau de tulle richement perlé répond directement à la géométrie sacrée de la Blouza, une tenue dont les racines plongent dans l'histoire séculaire de Tlemcen et de l'Oranie. Il est crucial de noter une nuance historique : si le perlage est aujourd’hui porté à son paroxysme, comme le montre le modèle contemporain à droite, l’usage des perles et des cristaux était déjà une réalité à l’époque de Poiret, bien que traité avec une finesse plus épurée et souvent mêlé aux broderies de soie ou au fil d'or. En s'appropriant cette silhouette "rectangle" et ce décolleté signature dès le début du siècle, Poiret n’a pas seulement rompu avec le corset européen ; il a opéré une capture esthétique d'un raffinement algérien déjà parfaitement abouti. Cette comparaison prouve que la modernité tant vantée du couturier parisien n’est en réalité qu’une réinterprétation de codes ancestraux, où le luxe du plastron algérien a servi de matrice à l'élégance de la Belle Époque, sans que l'origine de cette inspiration ne soit jamais officiellement rendue à ses véritables créatrices.

Quand le boléro de Poiret occulte la Ghlila

La confrontation entre le boléro brodé de Paul Poiret et la Frimla ou ghlila algéroise soulève une question fondamentale sur la géographie des influences et la souveraineté du style. Tandis que l’historiographie classique s’empresse de classer cette pièce sous l’étiquette commode des « inspirations russes » ou des Ballets Russes, l’analyse morphologique du vêtement pointe sans équivoque vers la Casbah d’Alger. Cette veste ultra-courte, véritable invention algéroise née durant la Régence, est le fruit d'un métissage brillant : si elle hérite du faste des textiles impériaux de l'époque ottomane, sa structure, ce décolleté profond et cette coupe trapézoïdale, est une signature locale exclusive. En s'appropriant la Frimla, Poiret a capturé l’essence même de la Ghlila, avec ses broderies en spirales et ses finitions en Aqqad (boutons de soie artisanaux), pour la transformer en un accessoire de mode parisien. Ce processus opère un effacement sémantique flagrant : au lieu de créditer le génie technique des artisanes d'Alger qui maîtrisaient l'art de structurer le buste sans corset depuis des siècles, le couturier a préféré draper sa création dans un exotisme slave ou orientaliste plus flou et moins politique. En omettant de nommer la source, Poiret n'a pas seulement "emprunté" une silhouette ; il a dépossédé le patrimoine algérien de sa paternité intellectuelle, prouvant que derrière le luxe des salons parisiens se cachait une capture silencieuse d'un raffinement méditerranéen déjà parfaitement abouti.

Les sarouels algérois : Entre héritage et spécificité

Pour comprendre l’esthétique que Paul Poiret a importée à Paris, il faut plonger dans la précision du vestiaire d'Alger, où coexistent deux structures fondamentales. D'un côté, le Sarouel Mdaouar : circulaire et bouffant, il puise ses racines lointaines dans le shalwar perse avant d'être totalement réapproprié par la mode citadine algérienne. De l'autre, le Sarouel Chelka qui représente le sommet de la sophistication technique algéroise : reconnaissable à ses fentes latérales et ses pans architecturaux, il est l'élément structurel indissociable du Badroune. Cette pièce, portée d'un seul tenant, souligne l'allure citadine en jouant sur une verticalité fluide qui libère la jambe tout en préservant la pudeur et l'élégance.

Dans la réalité du savoir-faire local, ces deux modèles ne sont pas cloisonnés. Les artisanes algériennes avaient déjà l'habitude de jouer avec ces codes, créant parfois des versions hybrides qui mariaient l'ampleur du Mdaouar à la structure fendue du Chelka. C'est précisément dans ce catalogue de formes déjà abouties que Poiret va puiser. Plutôt que d'inventer une forme nouvelle, le couturier a eu l'œil pour saisir la modernité de cette version mixée, la transposant telle quelle sur les podiums parisiens comme le paroxysme de l'exotisme moderne. La présence irréfutable de ces fentes et de ces jeux de pans dans les créations de Poiret dès 1911 constitue une capture technique flagrante. En dépouillant ce vêtement de sa complexité sociologique pour le réduire au fantasme du "pantalon harem", le couturier a invisibilisé le travail des Algéroises qui avaient déjà réussi, des siècles avant lui, l'exploit de féminiser le sarouel et de libérer le corps féminin du carcan des structures rigides. Cette modernité tant vantée à Paris n'était en réalité qu'une réplique, sans crédit, d'un luxe algérois déjà souverain et parfaitement abouti.

Secrets de turban : La plume d'autruche, ce symbole d'identité algérienne capturé

L’analyse de l’accessoirisation chez Paul Poiret, telle qu’illustrée par le port ostentatoire de la plume d'autruche, révèle une transposition directe et non créditée des codes de prestance des femmes Ouled Naïl de l’Atlas saharien. Dans le référentiel algérien, la plume n'est pas un simple ornement frivole ; elle est un symbole de distinction, fixée avec majesté sur le turban ou la chevelure pour accentuer la verticalité et la noblesse du port de tête lors des danses rituelles. En intégrant cet élément à ses turbans et coiffes de soirée dès les années 1910, Poiret a transformé un insigne d'identité tribale en un accessoire de mode parisien, participant ainsi à une appropriation culturelle qui occulte la source originelle. Cette capture esthétique est d’autant plus flagrante qu’elle s’accompagne d’une recherche de fluidité textile qui mime la démarche aérienne des Naïli. En présentant ces silhouettes comme le comble de l'avant-garde occidentale, le couturier a opéré un effacement patrimonial, reléguant le savoir-faire des femmes algériennes au rang de simple "exotisme" alors qu'elles incarnaient, bien avant lui, une modernité stylistique fondée sur l'audace et la liberté de mouvement. Ce détournement de la plume souligne le manque de reconnaissance envers une culture saharienne dont les codes ont pourtant irrigué les fondations mêmes de la Haute Couture du XXe siècle.

Dzirielle s'engage : Nous continuerons de dénoncer l'invisibilisation de nos savoir-faire ancestraux par les maisons de couture internationales.

La mlahfa chaouia, vêtement antique algérien

La confrontation visuelle entre cette robe du soir de Paul Poiret et la Mlahfa Chaouia des Aurès révèle une convergence structurelle qui dépasse la simple coïncidence pour atteindre une véritable capture d'ingénierie textile. En observant le drapé asymétrique de Poiret, on identifie immédiatement le mouvement du Drayeh, ce lé de tissu souverain qui s'enroule autour du corps pour finir sa course en une cascade de plis savamment orchestrée. Le couturier parisien a manifestement été subjugué par la silhouette rectangle et libérée de la femme berbère, une ligne qu’il a présentée comme une révolution stylistique alors qu’elle constitue l’essence même du vêtement aurésien depuis des millénaires. L'ornementation située sur le haut du buste chez Poiret imite, par sa position stratégique, le rôle fonctionnel et esthétique des Khalaïl (fibules), ces bijoux d'orfèvrerie qui structurent la Mlahfa en fixant le drapé sur les épaules. En transposant cette tenue utilitaire et identitaire dans les salons mondains de la Belle Époque, Poiret a opéré un effacement patrimonial majeur : il a transformé une pièce de résistance et de liberté rurale en un artifice de luxe parisien, omettant de créditer la noblesse du savoir-faire chaoui. Cette modernité « libératrice » tant vantée en Occident n'est en réalité qu'une transposition silencieuse d'une élégance millénaire, prouvant que les fondations de la haute couture française ont largement puisé dans le génie créatif et la maîtrise des volumes des femmes d'Algérie.

Le Barnous "Tanger" : Quand Poiret rebaptise l'histoire numide pour les salons parisiens

Le modèle "Tanger" (circa 1919) constitue sans doute l'une des preuves les plus flagrantes de l'usurpation d'identité vestimentaire pratiquée par Paul Poiret. Sous un intitulé renvoyant au cosmopolitisme marocain, le couturier détourne en réalité le Barnous, pièce souveraine dont les racines plongent dans la Numidie antique et l'histoire millénaire de l'Algérie. La description technique de la pièce (une bure marron ornée de broderies géométriques multicolores et de pompons) est une réplique exacte du savoir-faire des artisans berbères des massifs algériens. En rebaptisant Tanger ce qui est intrinsèquement algérien, Poiret ne se contente pas d'un emprunt esthétique ; il participe à un effacement géographique délibéré. Il transforme un vêtement de dignité nationale, symbole de résistance et d'identité numide, en un accessoire d'exotisme mondain pour l'élite parisienne, prouvant que sa modernité s'est bâtie sur la fragmentation et le renommage du patrimoine algérien.

La perle algérienne, moteur de l'avant-garde Art Déco

L'influence du patrimoine algérien sur Paul Poiret s'étend jusqu'à l'art de la parure, particulièrement à travers l'usage obsessionnel des perles. En observant ses créations les plus audacieuses, on devine l'ombre du Sder algérois, ce ruissellement de colliers qui sublime le buste et l'encolure des citadines de Tlemcen et d'Alger. Là où les artisanes algériennes utilisaient les perles comme un marqueur de dignité et de protection, Poiret les a réinventées en un manifeste de modernité parisienne. Cette accumulation de bijoux, qu'il présentait comme le comble de l'avant-garde Art Déco, n'était en réalité qu'une transposition esthétique d'un faste millénaire.

Restaurer la Souveraineté d'un Héritage Capturé

L'enquête menée à travers les archives de Paul Poiret met en lumière un mécanisme d'appropriation bien plus profond qu'un simple emprunt esthétique : celui de l'effacement géographique et sémantique. En rebaptisant systématiquement ses créations, nommant "Tanger" un barnous numide ou "veste russe" une frimla algéroise, le couturier a délibérément coupé le lien vital entre l'objet et son peuple d'origine. Ce procédé a rendu le retour à la source quasiment impossible dans le récit de l'histoire de la mode occidentale, où l'Algérie a été méthodiquement invisibilisée au profit de labels plus "exotiques" ou politiquement neutres.

Ce phénomène de glissement mémoriel n'est pas sans rappeler la perception actuelle du caftan. Alors qu'une opinion mondiale largement erronée l'identifie exclusivement au Maroc, l'histoire vestimentaire atteste que c'est en Algérie, sous l'influence du raffinement citadin de la Régence, que cette pièce a été féminisée, structurée et popularisée bien avant de s'exporter vers l'Ouest. À l'instar de Poiret qui a fragmenté le vestiaire algérien pour en nourrir sa légende, l'industrie contemporaine a souvent profité de ce silence historique pour occulter le rôle de pionnier joué par l'artisanat algérien dans la genèse de l'élégance méditerranéenne.

Réhabiliter ces vérités n'est pas une simple quête de reconnaissance, c'est un acte de décolonisation culturelle. Il est temps de reconnaître que l'audace, la fluidité et la liberté de mouvement attribuées à la modernité parisienne du XXe siècle sont les héritières directes des femmes de la Casbah, des Aurès et de l'Atlas. Notre enquête prouve que sans le génie artisanal algérien, la "révolution Poiret" n'aurait tout simplement pas eu lieu.

Aucun commentaire pour le moment

Votre avis compte. Lancez la conversation