Les perles reviennent en force cette saison. En Algérie, elles ne sont pas de simples ornements. Appelées « johor » dans de nombreuses régions, elles incarnent un art de vivre, un langage silencieux fait d’éclat et de mémoire. Chaque perle raconte une filiation, une fierté, une féminité transmise de mère en fille. Leur éclat ne se limite pas à leur brillance : il évoque le poids d’un patrimoine, la délicatesse d’un geste artisanal, la beauté intemporelle de la parure algérienne. Symbole de raffinement autant que de puissance intime, le johor signe une élégance enracinée, profondément liée à l’histoire des femmes.

Synonymes de raffinement intemporel, les perles Johor — appelées aussi « Djouher » (جوهر) dans le parler populaire algérien — sont bien plus qu’un simple ornement. En Algérie, elles incarnent un luxe discret mais profondément symbolique, un bijou d’âme aussi précieux que les traditions qu’il perpétue.

Utilisées dans les plus belles parures de la mariée, portées en collier ou en tissage complexe sur les tenues d’apparat, les perles Johor sont le détail qui sublime sans jamais dominer. De forme sphérique ou légèrement ovale, leur éclat opalin, souvent blanc ou crème, évoque la pureté, la grâce et l’héritage.

Issues de la nacre — naturelles ou de culture —, ces perles s’offrent comme un hommage à la féminité magnifiée, à cette douce force transmise de génération en génération. Elles brillent d’un éclat sobre, mais elles racontent tout : les noces d’antan, les fêtes de quartier, les gestes précis des mains qui les enfilent avec amour.

Le Johor est bien plus qu’un bijou : c’est un code culturel, un fragment de mémoire algérienne porté au creux du cou. Un éclat doux qui traverse les âges avec une élégance inaltérable.

Johor : les perles algériennes, entre authenticité et éclat nacré

En Algérie, les perles Johor ne sont pas de simples ornements — elles sont une signature précieuse de la parure féminine, un écho perlé d’un raffinement transmis avec amour. Utilisées lors des mariages et grandes célébrations, ces perles révèlent la délicatesse d’un savoir-faire ancestral sublimé par les influences du monde.

Majoritairement issues de la culture en eau douce ou parfois naturelles, les perles Johor sont importées depuis les rivages lointains : Chine, Japon, Golfe Persique... mais c’est en Algérie qu’elles prennent tout leur sens. La perle devient patrimoine, quand elle se glisse dans une parure kabyle, constantinoise ou algéroise.

Leur forme varie : parfaitement sphériques pour les pièces les plus classiques, ou légèrement baroques pour un charme irrégulier, presque organique. Toutes partagent une même matière noble : la nacre. Un cœur vivant, irisé, doux à la lumière comme à la peau.

La palette est subtile, toujours dans la recherche de pureté. Le blanc crème règne, parfois réchauffé de reflets ivoire ou rosés. Dans la tradition algérienne, ce blanc éclatant vient créer un jeu de contraste somptueux avec les étoffes chatoyantes et les broderies dorées. Chaque perle est alors une étoile nacrée dans un ciel de velours.

Aux origines du Johor : une histoire tissée de soie et de lumière

Si l’Algérie ne produit pas ses propres perles, elle les a pourtant érigées au rang de joyaux identitaires. Le Johor, perle emblématique des parures féminines, incarne un voyage silencieux à travers les siècles et les civilisations. Sa présence dans la culture algérienne est l’héritage d’un monde en mouvement, d’un raffinement nomade porté par les échanges, les routes et les exils.

Tout commence sur les pistes caravanières de la Route de la Soie. Depuis la Chine ou la Perse antique, les perles d’eau douce entament une traversée fascinante, de marchés en oasis, pour finalement atteindre les souks du Maghreb. Les marchands arabes et berbères, gardiens de ces merveilles, introduisent les premières perles en Afrique du Nord où elles séduisent aussitôt les orfèvres locaux.

À l’époque ottomane, Alger devient un port d’élégance cosmopolite. Les élites du pouvoir reçoivent, via Istanbul, des perles venues d’Inde, de Perse ou du Levant. Ces pierres de nacre ornent les bijoux des femmes des palais, rehaussant l’apparat des caftans brodés et des tenues de fête.

Mais c’est aussi l’exil andalou qui enrichit cet art. Entre le XVe et le XVIIe siècle, les orfèvres musulmans expulsés d’Espagne apportent leur savoir-faire raffiné dans les médinas d’Oran, de Tlemcen ou d’Alger. Le goût des incrustations, des arabesques ciselées et des perles intégrées dans l’or filigrané trouve un nouvel écrin.

Enfin, le XXᵉ siècle et l’ère coloniale ouvrent la voie à d’autres influences. Les perles fines du Japon — notamment les sublimes Akoya — mais aussi les perles de culture chinoises, plus accessibles, envahissent les vitrines des bijoutiers algériens. Ces joyaux, parfois modestes, parfois somptueux, deviennent les complices fidèles des femmes algériennes lors des mariages, des naissances, des fêtes religieuses. Le Johor s’enracine alors définitivement dans l’intime, dans l’héritage et dans la beauté transmise.

Intégration régionale dans les tenues traditionnelles

Héritées des routes marchandes reliant la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Asie, ces perles — le plus souvent d’un blanc nacré ou ivoire — s’imposent dans les tenues traditionnelles du Nord algérien comme des marqueurs de beauté, de patrimoine et de rang social. Si leur présence reste marginale dans certaines régions berbères, elles brillent de mille feux dans les costumes nuptiaux les plus emblématiques de l’Ouest et du Centre du pays.

La Chedda de Tlemcen : apogée des perles Johor

Tlemcen, cité impériale aux influences andalouses et ottomanes, demeure l’épicentre du faste perlier. Dans la légendaire Chedda, costume de mariée d’inspiration royale, les perles Johor ne sont pas de simples ornements : elles deviennent armure de lumière. Rangées en cascade, elles forment un somptueux plastron couvrant la poitrine, encadré par la couronne conique (Tedj) et les boucles d’oreilles Lkorsa. Ces guirlandes nacrées témoignent d’un statut familial prestigieux et d’une continuité patrimoniale féminine, transmise de mère en fille.

Oran et la Blouza : quand la perle épouse le brocart

Dans l’Oranie toute entière, mais plus particulièrement à Oran, la blouza oranaise se pare de subtils rappels perlés. Cette robe de coupe européenne, brodée de fil d’or, dévoile au niveau du décolleté des rangées de perles Johor, cousues directement dans le tissu. Une touche de sensualité mesurée, soulignant le port altier des mariées et ajoutant une dimension tactile et visuelle à la richesse de l’ensemble.

Alger et Constantine : perles citadines et or d’apparat

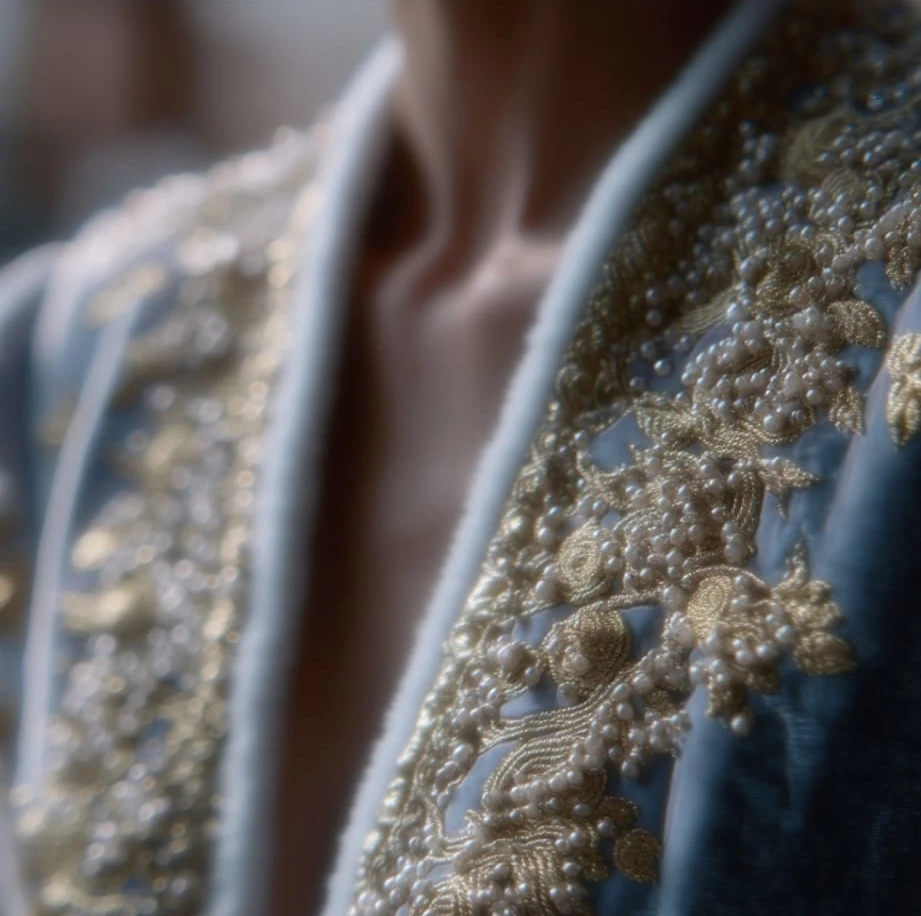

Dans la capitale, le karakou algérien — cette veste noble en velours brodé — se marie à des bijoux délicats, souvent en or, parfois rehaussés de perles fines. Le Khit er Rouh, collier emblématique, peut inclure des éléments perlés dans certaines variantes anciennes. Constantine, quant à elle, rivalise d’opulence : boucles d’oreilles serties de perles baroques, colliers multiples couvrant la poitrine… La perle y est intégrée dans une joaillerie urbaine sophistiquée, toujours en dialogue avec l’or, l’ambre et les monnaies anciennes.

Des perles plus rares en Kabylie, Aurès et Sahara

Dans les régions rurales berbères, le langage joaillier suit une autre syntaxe. En Kabylie, le corail rouge et l’argent orné d’émail cloisonné constituent la norme. Les perles Johor y sont absentes, remplacées par des matériaux symboliques locaux. Il en va de même dans les Aurès, où le collier Askhab mêle ambre parfumé et corail. Au Sud, les bijoux touaregs privilégient l’argent, les gravures géométriques et les perles de verre. Si des influences modernes ont pu introduire çà et là des perles de culture dans les créations urbaines ou revisitées, leur usage traditionnel reste limité à certaines zones du Nord.

Les perles Johor : ornements de grâce, symboles d’amour et signes de distinction

Longtemps surnommées « diamants des mers », les perles Johor ne se contentent pas de scintiller. Elles incarnent une richesse de sens et de valeurs, à la croisée du raffinement esthétique, du symbolisme nuptial et des codes sociaux profondément ancrés dans la tradition algérienne. Bien plus qu’un bijou, elles sont une déclaration. De beauté, de rang et de mémoire.

Avec leur éclat satiné et leur silhouette parfaitement sphérique ou délicatement baroque, les perles Johor ont cette magie silencieuse de sublimer sans voler la vedette. Elles illuminent les étoffes, contrastent avec les brocarts flamboyants, et apportent cette touche d’harmonie visuelle recherchée dans toute parure de mariée. Dans un collier mixte, elles s’intercalent entre les pièces d’or comme une ponctuation douce, une respiration luxueuse. Sur un plastron, elles créent un effet de cascade blanche, soulignant la courbe du buste avec un raffinement intemporel. Rien d’ostentatoire : simplement l’élégance dans sa forme la plus pure.

Un symbole d’amour, de pureté et de bénédiction

Dans l’imaginaire algérien, la perle Johor se pare de symboles intimes et universels. Le blanc nacré évoque bien sûr la pureté de la mariée, sa beauté virginale, ses sentiments sincères. Mais plus encore, la perle est un écho aux textes sacrés : dans le Coran, les houris sont comparées à des perles précieuses, et les jardins du paradis abritent des trésors nacrés. Offrir ou porter une perle, c’est comme prononcer une prière discrète pour un amour durable, une vie bénie, un avenir radieux. À Tlemcen, ce symbole prend un relief particulier : la mariée parée de Johor devient l’héritière d’un faste ancien, une princesse contemporaine dans la lignée des Zianides.

Un marqueur social d’exception

À travers l’Algérie, les perles Johor ont longtemps servi de baromètre social. La quantité de colliers, la finesse de la perle, la régularité de son lustre : tout disait quelque chose de la famille. Lors des mariages, une mariée ceinte de Johor jusqu’à la poitrine n’était pas seulement belle – elle était l’ambassadrice d’un lignage prospère. À Constantine comme à Alger, ces bijoux signaient l’appartenance à une élite citadine éclairée. À Tlemcen, la Chedda complète, rehaussée de Johor authentiques, restait l’apanage des familles les plus fortunées. Les perles n’étaient pas seulement portées, elles étaient comptées, estimées, admirées – puis transmises, de génération en génération.

En tant que capital patrimonial, elles faisaient partie de la dot (sadaq), pouvaient servir de garantie, être offertes lors des grandes étapes de la vie ou conservées comme une épargne intime. Mais souvent, on préférait vendre l’or que se défaire de ses perles : car un collier de Johor, c’est plus qu’un objet. C’est une histoire tissée dans la nacre, une promesse murmurée à l’oreille du temps.

Accessoires en perles Johor : quand l’ornement devient art

Raffinées, précieuses, infiniment féminines, les perles Johor ne se contentent pas d’habiller le cou ou d’enjoliver une parure. Elles dessinent des silhouettes, structurent des ensembles, prolongent l’éclat du regard jusqu’au cœur des étoffes. Chaque perle cousue ou suspendue est une touche de poésie nacrée, une lettre dans un alphabet joaillier profondément algérien. Focus sur ces éléments iconiques qui ont fait du Johor un langage esthétique à part entière.

Colliers et sautoirs : le plastron comme manifeste

Le collier Johor, dans sa forme la plus classique, enlace le cou avec une grâce discrète. Mais dans les grandes occasions, il devient déclaration. Du simple rang unique au plastron baroque, les perles s’enchaînent à l’infini. Le Mekhbel, emblématique de l’Est algérien, marie pièces d’or, perles blanches et médaillons pour former un véritable bouclier joaillier. À Tlemcen, les colliers Johor s’empilent jusqu’à dissimuler le buste dans une mer de nacre. À Alger, les élégantes du XIXᵉ siècle portaient des sautoirs de perles baroques tombant jusqu’à la taille, fermés par des mzima — fermoirs d’or ciselé, parfois sertis de perles fines eux aussi. Chaque collier devient alors un totem d’élégance et de statut, sculptant la posture de celle qui le porte.

Créoles et pendants : la perle au service du mouvement

Aux oreilles, les perles Johor se font danseuses miniatures. À Tlemcen, les fameuses créoles Lkorsa se parent de grappes de perles suspendues, miroitant à chaque mouvement. Dans le Constantinois, les Khroos, suspendus aux tempes, descendent sur les joues en cascades de nacre, sculptant le visage de lumière. Leur balancement gracieux accompagne les pas de la mariée, ajoutant au cérémonial une chorégraphie silencieuse. Dans des versions plus discrètes, une simple boucle d’or se termine par une perle en goutte, signe de minimalisme et de distinction.

Coiffes et diadèmes : parure de tête, parure d’âme

Les perles s’invitent aussi au sommet. Dans la fastueuse Chedda de Tlemcen, la couronne conique (Tedj) domine la tête, mais juste en dessous, des fils de perles s’alignent sur le front, formant un bandeau délicat qui adoucit la transition entre or massif et peau nue. À Constantine, les ornements temporaux Khros retombent de la coiffe jusqu’aux tempes, mêlant perles et or dans une symétrie précieuse. À Alger, les épingles de tête (Mzouwed) surmontées de perles ponctuent les coiffures relevées d’un éclat subtil. Entre la couronne et le collier, s’opère souvent un dégradé de bijoux nacrés, un effet visuel descendant qui relie ciel et poitrine dans un même mouvement de majesté.

Broderie perlière : l’étoffe comme écrin

Enfin, certaines perles Johor ne pendent pas : elles s’ancrent dans le tissu. Cousues à la main, elles dessinent des arabesques sur les bustiers, soulignent les décolletés, bordent les manches. La Blouza oranaise, héritière du raffinement andalou, en fait un art décoratif. Les perles y sont brodées en fleurs, en vrilles, en halos. Elles transforment le textile en surface joaillière, où chaque point devient lumière. Là encore, la perle ne se contente pas d’orner : elle écrit un récit, entre modernité assumée et mémoire filigranée.

Sur la peau, dans les cheveux, au cœur du vêtement, les perles Johor sont partout. Elles lient les générations, les régions, les styles. Entre noblesse citadine, ferveur nuptiale et génie artisanal, elles tracent une ligne brillante dans l’histoire vestimentaire algérienne.

Polyvalentes, intemporelles, profondément ancrées dans le raffinement algérien, les perles Johor transcendent les générations et les frontières régionales. Qu’elles ornent un plastron princier, s’égrènent le long d’un décolleté brodé ou ponctuent une boucle d’oreille ciselée, elles insufflent à chaque tenue une dimension patrimoniale et poétique. À Tlemcen, Alger ou Constantine, leur éclat nacré célèbre les lignées, les unions, les traditions. Dans ces parures citadines fastueuses, les Johor deviennent l’écho visible d’un héritage invisible. Mais leur magie ne s’arrête pas là. Dans leurs formes plus discrètes, intégrées aux broderies ou modernisées dans les créations contemporaines, elles prouvent leur capacité à traverser les siècles sans perdre leur aura. En somme, la perle Johor n’est pas qu’un bijou. Elle est un fil d’or tissé dans l’histoire de la femme algérienne, un éclat de mémoire serti dans chaque point, chaque rang, chaque souffle de soie.

Johor : la perle des reines, l’élégance des héritières

Bien plus qu’un simple ornement, la perle Johor incarne depuis des siècles un langage silencieux : celui de l’opulence assumée, du raffinement héréditaire et du statut social inscrit dans le bijou. À Alger, Constantine ou Tlemcen, sa présence dans une parure n'était jamais anodine. Elle disait l'origine citadine, le rang, parfois même une noblesse oubliée.

Dès le XIXᵉ siècle, les grandes familles algériennes — issues de la bourgeoisie lettrée ou de la haute fonction — font monter sur or massif des perles baroques, parfois légèrement irrégulières, afin d’en accentuer la richesse visuelle. Dans les salons feutrés des palais ottomans d’Alger ou les patios andalous des maisons constantinoises, ces perles scintillaient entre les broderies du blousa ou les drapés du karakou.

Aujourd’hui, cette tradition résonne toujours, avec une modernité subtile et élégante. Les créateurs algériens réinventent le Johor dans des colliers de mariée délicats, des headbands nacrés ou des boucles d’oreilles inspirées du style haussmannien algérois. La perle traverse les époques sans jamais perdre de sa superbe, comme un éclat de mémoire posé sur la peau des femmes, qu’elles soient princesses d’hier ou icônes d’aujourd’hui.

Un retour contemporain en force

De nos jours, le Johor connaît un renouveau. De nombreuses créatrices algériennes réinterprètent aujourd’hui ces perles dans une optique contemporaine, mêlant tradition et modernité. Elles sont intégrées dans des créations haute couture, colliers superposés sur robes de mariée, boucles d’oreilles minimalistes aux reflets nacrés, plastrons réédités pour les mariages citadins… la perle Johor, à travers le temps, continue de raconter l’histoire des femmes algériennes, entre transmission, élégance et affirmation identitaire.

Aucun commentaire pour le moment

Votre avis compte. Lancez la conversation