Après le 1er novembre, la rédaction de Dzirielle se devait de rendre hommage aux combattantes de la guerre d’Algérie en dressant un portrait de femmes emblématiques. Les Algériennes ont tenu des rôles variés pendant la lutte de libération : très peu sont montées au maquis, d’autres ont transporté des armes et des messages : on les appelait les fidayyates.

Un repère chiffré aide à mesurer cet engagement : en 1974, sous Boumediene, le ministère des Anciens Moudjahidin recensait 336 786 militants, dont 10 949 femmes (soit 3,10 %). Au sein de ce contingent féminin, celles qui opéraient en contexte urbain (les fidayyates, littéralement « celles qui ont décidé de donner leur vie ») ne représentaient qu’environ 2 % des moudjahidates, mais leur action dans la « bataille d’Alger » (1957) au sein du « réseau bombes » a durablement marqué les imaginaires des deux rives. (voir la source) N’hésitez pas à nous proposer d’autres noms en commentaires : nous enrichirons ce dossier au fil de vos contributions.

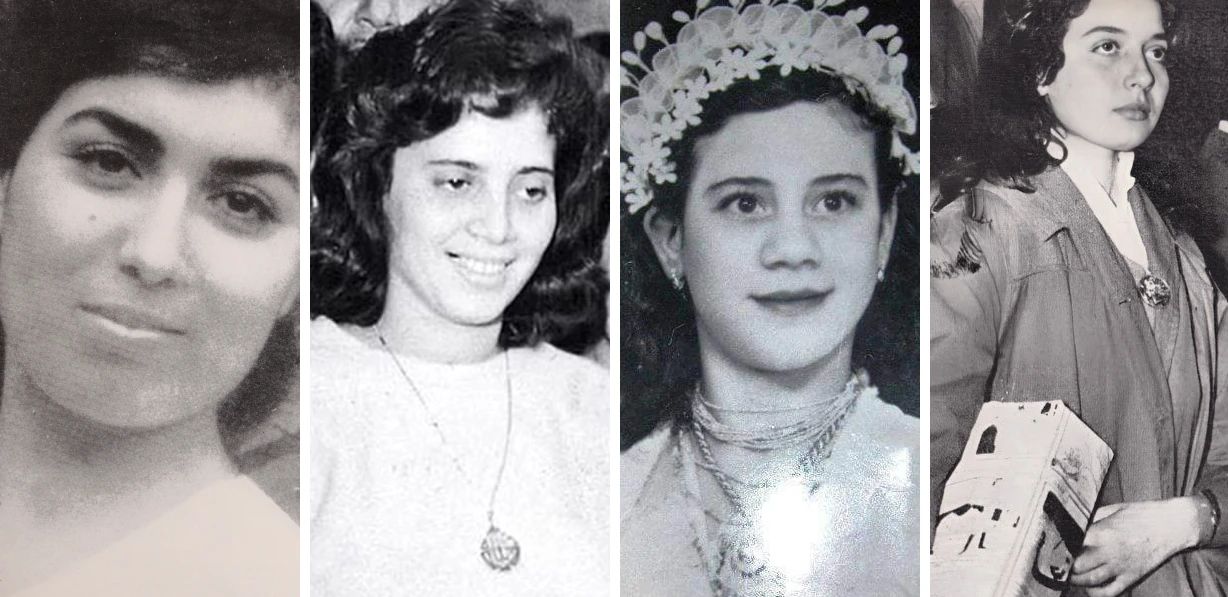

Djamila Boupacha

Djamila Boupacha, née en 1938 à Bologhine, s’engage très tôt au sein du FLN. En 1960, accusée d’être une poseuse de bombe, elle est arrêtée avec des membres de sa famille puis torturée et violée pendant près d’un mois par des membres de l’armée française.

Défendue par l’avocate Gisèle Halimi et soutenue par Simone de Beauvoir, l’« affaire Djamila Boupacha » prend une ampleur internationale. Un comité à son nom est créé, comptant parmi ses membres Jean-Paul Sartre, Louis Aragon ou encore Geneviève de Gaulle. Sous la pression internationale, elle est transférée en France, condamnée à mort, puis amnistiée en 1962 après les accords d’Évian. Elle est rapatriée à Alger après l’indépendance.

Le peintre Pablo Picasso réalisera son portrait pour la couverture du livre de Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir ; le compositeur Luigi Nono lui consacrera une pièce dans ses Canti di vita e d’amore.

Louisette Ighilahriz

Née en 1936, Louisette Ighilahriz s’engage à vingt ans au côté du FLN dans la zone autonome d’Alger. Porteuse de valises et participante à des actions de protestation, elle rejoint le maquis lorsqu’elle est recherchée.

Gravement blessée lors d’une embuscade en 1957, hospitalisée puis incarcérée, elle s’évade deux mois avant le cessez-le-feu avec l’aide de communistes français. Revenue en Algérie après l’indépendance, elle sera décorée à plusieurs reprises par l’État. En 2000, elle relance le débat sur les viols commis pendant la guerre en témoignant publiquement.

Djamila Bouhired

Née en 1935, Djamila Bouhired rejoint le FLN pendant ses études et participe à diverses actions. Officier de liaison et assistante de Yacef Saadi, elle est blessée lors d’une fusillade puis arrêtée, torturée et condamnée à mort comme « poseuse de bombe ».

Son exécution est empêchée grâce à une vaste campagne menée par Jacques Vergès et Georges Arnaud ; elle est libérée en 1962. Elle épouse Jacques Vergès en 1965 (deux enfants). Sa vie inspire le film Djamilah (1958) de Youssef Chahine. En 2009, elle adresse une lettre ouverte au président Abdelaziz Bouteflika pour alerter sur ses difficultés d’accès aux soins.

Hassiba Ben Bouali

Née le 18 janvier 1938 à Chlef, Hassiba Ben Bouali grandit à Alger. Sensibilisée à la misère sociale lors de voyages en Europe, elle rejoint à 16 ans l’Union générale des étudiants musulmans algériens, s’implique au sein d’associations caritatives et travaille bénévolement à l’hôpital Mustapha-Bacha où elle prend des cours de secourisme.

Son physique « européen » lui permet de transporter des bombes sans être repérée. Aux côtés d’Abderrahmane Taleb, du docteur Daniel Timsit et de Yacef Saadi, elle alimente un laboratoire, transporte et pose des bombes. Après la découverte du laboratoire, elle entre dans la clandestinité.

Elle meurt en 1957 dans une maison de la Casbah dynamitée par l’armée française, avec Ali la Pointe, le Petit Omar (12 ans) et Hamid Bouhamidi.

Zohra Drif

Née en 1934 dans une famille bourgeoise, Zohra Drif étudie le droit à Alger, découvre la pensée des Lumières et se révolte contre la colonisation. En 1956, elle rejoint un réseau de poseurs de bombes ; un attentat dont elle est l’auteure fait des victimes parmi les pieds-noirs. Condamnée pour terrorisme en 1958, elle est incarcérée dans plusieurs prisons algériennes et françaises, puis graciée par le général de Gaulle lors de l’indépendance en 1962.

Après 1962, elle devient avocate, députée, puis vice-présidente du Conseil de la nation et préside le Groupe d’amitié Algérie-France. En 2012, lors d’une conférence, elle est publiquement mise en cause par Danielle Michel-Chich, survivante de l’attentat du Milk Bar. Zohra Drif répond : « Ce n’est pas à moi qu’il faut vous adresser, c’est à tous les pouvoirs français qui sont venus asservir mon pays. À titre personnel et humain, je reconnais que c’était tragique, tous ces drames, les nôtres comme les vôtres. Nous étions pris dans une tourmente qui nous dépassait, qui vous dépassait. »

Maliha Hamidou

Maliha Hamidou, née en 1942 à Bab El-Hadid à Tlemcen, incarne la jeunesse engagée de la guerre d’Algérie. Élève studieuse, formée à la médersa Dâr El Hadîth, elle rejoint très tôt la résistance urbaine. Secrétaire de la cellule de Sidi Chaker et fidaïa, elle collecte des renseignements, transporte des messages et ouvre, avec sa famille, un passage vers le Maroc. Armée, elle agit avec sang-froid au cœur de Tlemcen. Arrêtée dans la nuit du 13 avril 1959, elle est retrouvée criblée de balles, à dix-sept ans. Sa destinée brève fait d’elle un symbole du courage féminin et de la mémoire nationale.

Djamila Bouazza

Militante du réseau urbain d’Alger, Djamila Bouazza appartient à cette génération de jeunes femmes qui ont pris part aux opérations clandestines de la guerre d’indépendance. Porteuse de messages, logistique, puis engagée dans des actions armées, elle est arrêtée et jugée par les tribunaux d’exception. Son nom circule aux côtés d’autres “Djamila”, symbole d’un combat mené à visage découvert dans les villes. Sa figure rappelle la place décisive des fidayyates : courage, discipline et sang-froid dans un contexte de répression. Après 1962, sa trajectoire incarne la mémoire des engagées et la nécessité de documenter le rôle des femmes dans la lutte.

Baya Hocine

Arrêtée à dix-sept ans pour son engagement dans la lutte urbaine, Baya Hocine traverse la prison et l’attente du verdict avec une maturité saisissante. Libérée à l’indépendance, elle s’oriente vers le journalisme puis la vie publique, devenant l’une des voix qui portent la mémoire des fidayyates. Par ses témoignages, elle décrit la clandestinité, la peur maîtrisée, l’organisation en cellules, et la solidarité entre militantes. Son parcours illustre la continuité entre résistance et service du pays après 1962 : écrire, transmettre, représenter. Une figure-pont entre l’histoire vécue et sa transmission aux générations nouvelles.

Djamila Amrane (Danièle Minne)

Engagée très jeune dans la lutte, Danièle Minne prend en guerre le nom de Djamila Amrane. Après 1962, elle devient historienne et consacre ses recherches aux femmes dans la guerre d’Algérie : archives, entretiens, corpus rigoureux. Son double statut d’ancienne militante et de chercheuse lui permet d’articuler mémoire et méthode, donnant voix à des actrices longtemps invisibilisées. Son œuvre fait référence : elle cartographie les rôles (renseignement, logistique, soins, action), nuance les mythes et restitue la complexité des trajectoires. Un travail essentiel pour comprendre comment des vies ordinaires ont basculé dans l’extraordinaire.

Lalla Zoulikha Oudai (Yamina Echaïd)

Cheffe de réseau et figure de la Wilaya IV, Lalla Zoulikha Oudai incarne la résistance organisée au cœur du territoire. Sa maison, ses déplacements, ses contacts : tout devient infrastructure du combat. Capturée, suppliciée, exécutée, elle rejoint le panthéon des héroïnes dont la dignité force le respect. Sa mémoire traverse les générations par les toponymes, les témoignages et les récits locaux. Elle rappelle qu’au-delà des villes, l’insurrection s’est aussi jouée dans les campagnes et les reliefs, portée par des responsables capables de coordonner renseignement, liaisons et appuis au maquis.

Meriem Bouattoura

Très jeune maquisarde des monts de Collo, Meriem Bouattoura incarne la génération adolescente happée par la guerre. Messagère puis combattante, elle apprend les codes du maquis : mobilité, secret, endurance. Sa mort prématurée en fait un visage de la jeunesse sacrifiée, mais aussi un appel à comprendre l’engagement des lycéennes, des institutrices, des villageoises. À travers elle, c’est tout un réseau de femmes rurales (abris, soins, intendance) qui apparaît. Sa mémoire vit dans les hommages rendus par les habitants et les institutions, et dans les pages qui retracent la vie quotidienne des maquis.

Malika Gaïd

Institutrice et militante, Malika Gaïd met son savoir au service de la cause : alphabétisation, relais, messages, appuis logistiques. Son profil rappelle la place des enseignantes, pivots entre villes et campagnes, capables d’ouvrir des espaces d’organisation sous couvert d’activités scolaires. Arrêtée puis tuée, elle laisse l’image d’une femme droite, discrète, dont le courage se mesure à l’aune des gestes quotidiens. Son nom, donné à des écoles et établissements, continue d’inspirer : l’éducation comme résistance, la transmission comme victoire patiente. Une figure qui relie l’instruction à la liberté politique.

Raymonde Peschard

Militante communiste d’origine européenne, Raymonde Peschard rejoint le FLN et gagne le maquis. Son choix, rare et risqué, témoigne d’une solidarité politique au-delà des appartenances. Messagère, organisatrice, elle partage le quotidien des combattants jusqu’à sa mort en opération. Son parcours rappelle la diversité des soutiens à l’indépendance : Algériens de toutes régions, mais aussi Européens d’Algérie et Français engagés. Sa mémoire est celle d’un engagement total, au nom d’un idéal d’égalité et de souveraineté. Elle demeure une passerelle symbolique entre histoires nationales et fraternités concrètes.

Jacqueline Guerroudj

Issue de la minorité européenne favorable à l’indépendance, Jacqueline Guerroudj s’implique dans les réseaux de soutien au FLN. Arrêtée, condamnée à mort, elle devient l’un des visages de la répression judiciaire et des campagnes internationales qui obtiennent la commutation des peines. Après 1962, elle témoigne, écrit, milite pour la mémoire et la réconciliation. Sa trajectoire interroge la notion d’appartenance et montre qu’une part des Européens d’Algérie a choisi l’Algérie algérienne. Sa voix, empreinte de sobriété, restitue l’exigence éthique d’un engagement civil dans une guerre totale.

Nefissa Hamoud (Dr Maymèche)

Médecin, pionnière de la santé des femmes, Nefissa Hamoud, dite Dr Maymèche, mobilise ses compétences durant la guerre : soins, accouchements, urgences, organisation sanitaire. Après l’indépendance, elle poursuit une carrière hospitalière et publique, plaidant pour l’accès aux soins, la formation médicale et la dignité des patientes. Son action rappelle que la victoire fut aussi logistique et médicale : sauver, réparer, prévenir. Figure d’exigence professionnelle et d’humanisme, elle lie la cause nationale à la cause des femmes, par des institutions et des pratiques durables.

Fatima Bedar

Adolescente algérienne vivant en région parisienne, Fatima Bedar disparaît lors de la répression du 17 octobre 1961 à Paris ; son corps sera retrouvé dans la Seine. Son histoire bouleversante est devenue l’un des visages juvéniles de cette tragédie longtemps tue. Elle relie la guerre d’Algérie à l’histoire de l’immigration et des violences d’État en métropole. Sa mémoire a ressurgi grâce aux familles, aux chercheurs et aux commémorations, rappelant le prix payé par les civils et la nécessité d’une histoire partagée. Un prénom qui oblige, un récit qui éclaire.

Il reste, dans la nuit de l’histoire, des pas légers, des chuchotements, des courages sans témoin. Elles ont porté des messages, des armes, des soins, et parfois leur dernier souffle. Nous héritons de leurs battements de cœur : à nous de battre juste. Gardons ouvertes les maisons de la mémoire, les classes, les archives ; apprenons les noms par cœur, pour qu’aucun ne tombe du livre. Si nos vies d’aujourd’hui sont plus vastes, c’est qu’elles ont élargi la porte. En leur nom, faisons de la vérité et de la tendresse une politique. Que la lumière qui les accompagnait continue de marcher devant nous.

Aucun commentaire pour le moment

Votre avis compte. Lancez la conversation