Le deuil, dans ses formes les plus anciennes, a toujours été marqué par des gestes, des mots et des rituels. Parmi eux, l’une des coutumes les plus énigmatiques demeure celle des pleureuses professionnelles, appelées « ennedabates » dans le dialecte algérien. Une tradition à la lisière du théâtre et du sacré, aujourd’hui en voie d’extinction mais encore vivace dans certaines régions reculées d’Algérie.

Des larmes contre rémunération

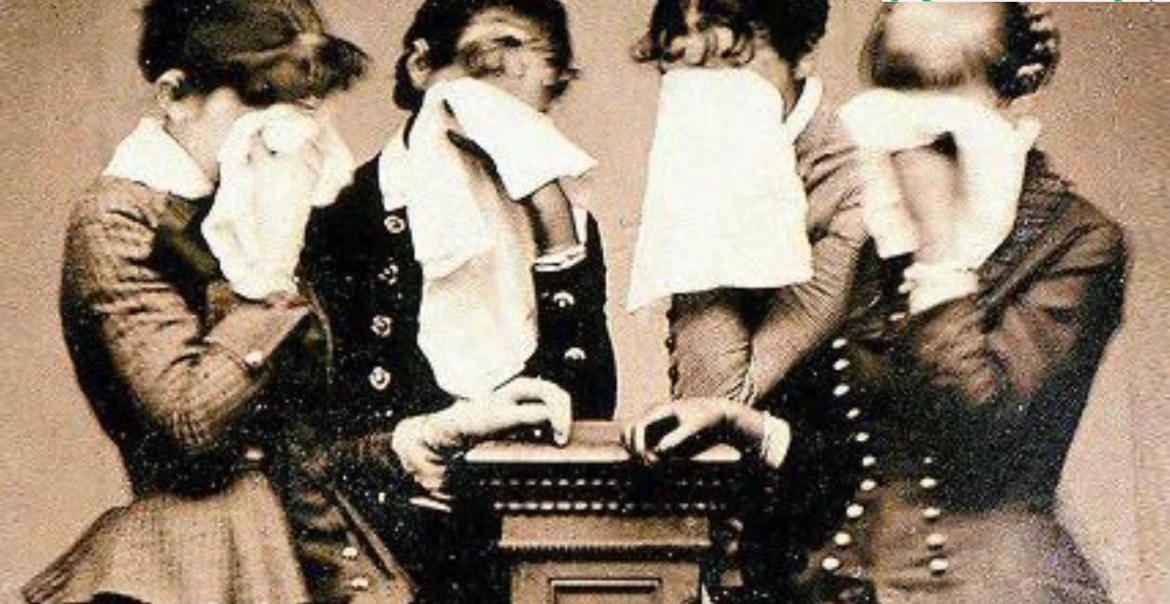

Le tableau est saisissant : une vieille femme au visage fermé, vêtue de noir, pousse des cris stridents, se frappe la poitrine, se lamente à grands renforts de sanglots. Elle n’est pas de la famille du défunt, mais elle est là pour pleurer. Elle est payée pour ça.

Dans les campagnes algériennes, notamment dans certaines wilayas reculées, les ennedabates continuent d’être appelées pour « accompagner » les funérailles. Leur rôle ? Créer une atmosphère de chagrin intense, souligner l’importance du défunt, témoigner d’un deuil collectif. Car plus les lamentations sont puissantes, plus la perte semble grande.

Des origines antiques à la survivance rurale

Ce rituel ne naît pas avec l’islam, bien au contraire. Il plonge ses racines dans l’Antiquité : en Égypte, à Rome ou encore en Grèce, les pleureuses étaient présentes dans tous les enterrements de notables. Elles incarnaient le chagrin public, et leur nombre était souvent proportionnel au statut du défunt. Les textes anciens évoquent des cortèges de femmes hurlantes, chargées de théâtraliser la perte comme un hommage ultime.

En Afrique du Nord, cette tradition s’est transmise, adaptée, transformée. Mais elle a aussi heurté les prescriptions religieuses. En islam, les manifestations excessives de douleur sont strictement interdites. Hurlements, griffures, lamentations scéniques sont considérés comme des formes de rébellion contre la volonté divine. Et pourtant, la coutume perdure, notamment dans les milieux ruraux ou dans les familles attachées aux traditions anciennes.

L'art de faire pleurer les autres

Être ennedaba, c’est bien plus qu’un simple emploi. C’est un art. Ces femmes – souvent âgées, veuves ou vivant dans une grande précarité – maîtrisent une palette d’émotions codifiées. Elles savent moduler leur voix, feindre l’évanouissement, évoquer des souvenirs fictifs avec une sincérité troublante. Certaines vont jusqu’à se frapper le visage et/ou la poitrine, s’arracher des mèches de cheveux ou s’inventer une filiation avec le défunt. L’objectif : faire pleurer l’assemblée, ou du moins la bouleverser.

Si cette pratique peut aujourd’hui faire sourire ou choquer, elle répondait jadis à une logique précise : celle de manifester le chagrin collectif. Car dans les sociétés traditionnelles, le deuil ne se vivait pas en silence ou en retrait. Il se clamait haut et fort. On enterrait dans les cris ce qu’on n’osait pas toujours dire de son vivant.

Une coutume en voie d’extinction

À l’heure où les rites funéraires se veulent plus sobres et codifiés, les ennedabates sont de moins en moins sollicitées. L’urbanisation, l’éducation religieuse et la modernisation des usages sociaux ont progressivement marginalisé cette figure. Aujourd’hui, elles ne sont plus que quelques-unes à proposer leurs services, souvent dans l’ombre, avec une certaine honte ou dérision sociale.

Mais leur existence interroge encore. Que disent-elles de notre rapport à la mort, à la mise en scène du chagrin, à la manière dont une société donne une voix – même feinte – à la douleur collective ?

Et vous ?

Chères lectrices, avez-vous déjà assisté à une scène de ce genre ? Que pensez-vous de ce « métier » à mi-chemin entre tradition et transgression ? Partagez vos anecdotes ou réflexions.

Témoignage : « Je les ai vues pleurer un mort qu'elles ne connaissaient même pas »

« Je n’avais jamais vu ça de ma vie. C’était il y a plus de 15 ans, j'étais petite et, lors de l’enterrement du grand-oncle de mon père. On était dans une maison modeste d’un quartier populaire, à Tlemcen. Il y avait du monde, bien sûr. Des voisins, des cousins éloignés, des collègues du défunt. Et puis, à un moment donné, un petit groupe de femmes est arrivé. Elles étaient toutes dans la cinquantaine, environ. Habillées sobrement avec un hayek, mais leur présence avait quelque chose de très… théâtral. »

« Elles se sont installées au milieu de la pièce, et elles se sont mises à pleurer. Pas doucement. À hurler. À se frapper la poitrine. À faire des mouvements de va-et-vient avec leur corps, comme si la douleur était insoutenable. Elles criaient des choses comme : “C’était un homme exceptionnel !”, “Il n’y aura jamais un autre comme lui !”, “Il a nourri des familles entières !”. Moi, je trouvais ça troublant, presque dérangeant. Mais au début, je me suis dit qu’elles devaient être très proches de lui. »

« Puis j’ai vu les regards. Les regards gênés des vrais proches. Une cousine m’a glissé à l’oreille : “On ne les connaît pas…”. En fait, personne dans la famille ne savait qui elles étaient. Elles pleuraient un inconnu avec une intensité théâtrale, presque obsédante. Elles avaient été appelées, ou peut-être s’étaient présentées d’elles-mêmes. Comme si la mort était devenue, pour elles, un espace d’expression. Une scène. Un rôle. Et c’est là que j’ai compris ce que c’était : ce n’étaient pas des proches. C’étaient des ennedabates. Des pleureuses professionnelles. »

« Le plus étrange, c’est que leur présence apportait une forme de “distraction”… oui, le mot est dur, mais c’est ce que j’ai ressenti. On n’écoutait plus vraiment les prières. On observait ces femmes. On s’interrogeait. C’était comme un spectacle au milieu du deuil et ça nous rendait très triste, je me souviens d'une des filles du défunt qui s'est approchée de ses femmes pour pleurer avec elles. Un moment profondément intime, parasité. Et en même temps, certaines personnes semblaient soulagées par leur présence, comme si elles déchargeaient une part de la douleur collective. Moi, je suis restée inconfortable, je n'ai pas arrêtée de les observer jusqu'à ce que ma mère me remarque et me demande d'aller jouer ailleurs. »

« Ce jour-là, j’ai compris que la mort, elle aussi, a ses mises en scène. Et qu’au cœur même du chagrin, il existe des rôles à jouer, des traditions tenaces, des zones grises où l’authenticité se mélange au rituel.

— Témoignage recueilli pour Dzirielle

Aucun commentaire pour le moment

Votre avis compte. Lancez la conversation