algeroisetahsah · 5 décembre 2012 à 17h20

L'habitude d'alterner des bandes ou des rayures de couleurs différentes s'est, derntout temps, généralisée, à tous les tissages, notamment dans les régionsrnmontagneuses de la Méditerranée. Les tissages de laine berbères et dansrnl'artisanat africain sont rehaussés de rayures redondantes.

Le rectangle d'étoffe rayé noué autour du bassin se retrouve chez les habitantsrndes massifs montagneux septentrionaux et pas dans les grandes chaînesrnmontagneuses de l'Atlas marocain ou des Aurès. Le terme fouta est utilisérngénéralement dans les pays arabophones et dans ceux de la Méditerranéernorientale, sous différentes formes : serviettes, linges de table, tabliers, voire drap.

Selon certains spécialistes, son origine est antérieure à l'expansion de l'Islam.

C'est en fait à l'Inde qu'on attribue son origine. Attribué à tout ce qui ressemblernde près ou de loin à un sarong ou à un pagne, le mot fouta « servaitrnoriginairement à désigner une sorte d'étoffe apportée de l'Inde, mais par la suite,

on l'a appliqué à différentes espèces de vêtements ». Ce terme fouta a étérndonné au pagne berbère parce que ce dernier est dépourvu de coutures, sernporte noué et appartient à la grande famille des pagnes, comme ceux observésrnpar les voyageurs arabes en Afrique et en Asie. L'utilisation de tissus rayésrnimportés d'Orient, appelés fouta pour remplacer les lainages berbères habituelsrnpourrait, toujours selon certains connaisseurs, avoir été à l'origine de cetterndénomination. En somme, ce vocable s'est installé au Maghreb après l'adoptionrnde la langue arabe par les citadins lors des premiers siècles du secondrnmillénaire. Le règne des grandes dynasties berbères et l'intensification desrnéchanges avec l'Espagne musulmane ont favorisé une plus grande utilisationrndes soieries dans le costume des villes. Ainsi, la fouta citadine s'est différenciéernpar la nature et la qualité de l'étoffe employée de celle des femmes dernmontagnes.

Fonction signifiante

Nouée autour du ventre, la fouta est directement liée à la notion de fécondité.

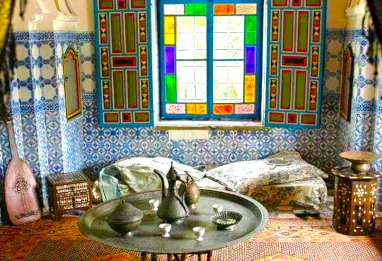

L'association des rayures contrastées et du nœud donne à la fouta un pouvoirrnsymbolique doublement protecteur, qui est à l'origine de son extraordinairernlongévité, tant dans les villages des montagnes du littoral maghrébin que dansrnles grandes villes. Lorsque Alger devient la capitale du pays au XVIe siècle,

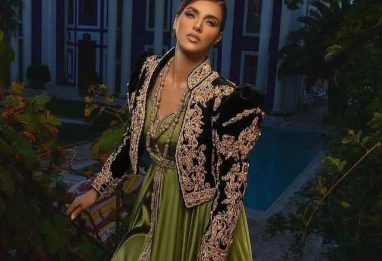

l'adoption des pièces ouvertes, à l'image du caftan ou encore des vestes, serngénéralise permettant le port de chemises fines. La fouta s'avère êtrernindispensable pour masquer le bassin. Elle permet de préserver la décence durncostume sans entraver les mouvements du corps. La fouta se maintient avec sesrnrayures doréeset de la soie aux teintes raffinées dans le costume, malgré larngénéralisation des vêtements ouverts, et ce, grâce à sa forte fonction symboliquernet à l'importance accordée au confort vestimentaire par les femmes d'Alger. Arncôté des fonctions signifiantes et pratiques de la fouta, le rôle des femmesrnkabyles dans la vie algéroise a, sans aucun doute, favorisé la stabilité de cette ièce dans le costume. « Les liens entre la ville et les montagnes voisines ontrntoujours été étroits - l'adoption du nom fouta en Kakylie le souligne - et lesrndéplacements dans les deux sens sont restés fréquents : de la montagne vers la

ville ». Au début du XXe siècle, la fouta d'Alger, qui est réservée au seul costumerncérémonial, est réalisée dans de coûteuses soieries. La fouta est abandonnée àrnla suite de l'évolution du seroual de cérémonie vers une forme plus volumineuse.

Mais avant son déclin à Alger, la fouta a accompagné les exilées algéroises,

tlemcéniennes et kabyles en Tunisie, au cours du XIXe siècle. En somme, larnfouta reste, aujourd'hui plus que jamais, très prisée par les femmes vivant dansrnles montagnes de Kabylie. A Alger, elle demeure un costume incontournable lorsrndes cérémonies.

Source :