Samir REKIK · 16 mars 2007 à 20h38

Auteur : Samir REKIK

Article paru dans les éditions du :

MATIN du 8 et 9 mars 2004 - intitulé : le code de la famille et ses contradictions

Repris par le site : Code de la famille.pdf

Republié :

(en .PDF - pages : 5-6-7) par la revue de presse (mars 2003 - novembre 2004) du Centre de Documentation IMED - Rome - Italie : (Union Europeene).

Sous l'égide :

RESEAU ESPACE CITOYENNETE (Maroc) - AFTURD (Tunisie) …

Thème :

d'une conférence - débat [(08 mars 2005 à Skikda) - moi, en tant qu'intervenant]

Bonne lecture

1ère partie :

Le développement complet d'un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes à égalité avec les hommes, dans tous les domaines » (1)

La question d'une loi sur la famille algérienne avait été débattue au cours de la guerre de Libération nationale (2) et l'espérance des femmes était grande d'avoir mérité par leur participation à cette guerre un statut d'égalité.

En 1962, le parti FLN s'engageait dans la charte de Tripoli (3) à supprimer tous les freins à l'évolution de la femme et à son épanouissement. Deux ans plus tard, la charte d'Algerrnmentionne que « l'égalité de la femme et de l'homme doit s'inscrire dans les faits » (4). C'est à partir de 1964 que l'idée est venue de faire un code conforme aux traditions arabo -rnmusulmanes que commence la grande marche vers le code de la famille actuel - loi n° 84-11 du 9-06-1984.

Imposé en 1984 par le régime du parti unique et les islamistes qui bafouent sans vergogne les droits fondamentaux de la femme, qualifié par certains éminents juristes « d'injusticernhistorique », surnommé le code de l'« infamie » par le Président assassiné Mohamed Boudiaf, réparti sur quatre chapitres (228 articles) du mariage et sa dissolution, de la représentation légale, des successions et des dispositions testamentaires, le code s'inspire de la charia (rite malékite). Ce texte, largement inspiré par la loi coranique (charia), est encore en vigueur aujourd'hui, même s'il consacre légalement l'inégalité des sexes et situe l'Algérie comme le pays le plus rétrograde du Maghreb du point de vue des droits de la femme.

Parmi les scandales de ce code, on note : la femme doit obéissance à son mari (art. 39). Le mari est le chef de famille. La conclusion du mariage incombe à son tuteur matrimonial,

qui est son père ou un de ses proches parents, même mineur. L'article 11 du code fait ainsi de la femme algérienne une mineure à vie dans le domaine du mariage. La polygamie est autorisée (art. confused. La répudiation unilatérale du fait du mari est permise (art. 51). En cas de divorce, le père a la tutelle des enfants. La mère a le droit de garde. Si le logement unique est inscrit au nom du conjoint, il le garde en cas de séparation. La femme ne peut travailler sans l'autorisation du mari. Les mères célibataires n'ont pas les mêmes droits que les autres. Depuis sa promulgation, ce code en question a fait naître bon nombre d'oppositions, notamment dans les mouvements féministes.

Ces oppositions se basent sur l'ambivalence des positions du Pouvoir algérien. D'un côté, celui-ci reconnaît des droits constitutionnels aux femmes ; le droit de vote, le droit au travail, l'abolition des discriminations De l'autre, par contre, il maintient ce code en contradiction flagrante avec les principes énoncés par la Constitution et les conventions internationales. Durant le VIIe siècle, le grand philosophe andalou-maghrébin Ibn Rochd (5) a attribué la stagnation des pays musulmans à la subordination et la claustration des femmes dans les Etats islamiques. « On ne connaît pas la capacité des femmes parce qu'on ne les prend que pour la procréation. On les met donc au service de leur mari et on les relègue aux tâches de l'éducation des enfants et de l'allaitement Le fait que la femme est un fardeau pour l'homme est une des raisons de la pauvreté des Etats musulmans » Malgré que le Comité sur l'élimination et la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) s'est penché en janvier 1999 sur le rapport présenté par le gouvernement algérien, qui a ratifié la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1996, l'Etat algérien a émis de nombreuses réserves quant à cette convention en raison de l'étendue et de l'importance des thèmes qu'elles visent qui sont incompatibles avec l'objet et le but de cette convention qui prohibe d'ailleurs ce type de réserve.

Généralement dans la société algérienne, on trouve des femmes cloîtrées entre quatre murs, qui sont devenues un instrument dont on ne parle même pas, elles sont loin d'être légales aux hommes. Même l'amour est réservé au sexe masculin seulement. Les hommes les consomment comme un fruit exotique par le mariage et surtout par la maternité. Elles demeurent sous l'autorité de leurs maris, oncles, frères et éventuellement de leurs fils et bénéficient d'un faible pouvoir de décision.

Dès fois leurs relations sexuelles prénuptiales n'ont souvent pour but que de prouver leur fertilité au futur mari. En plus de l'âge au mariage, c'est le début de la vie féconde qu'il faut considérer en raison de ses effets sur la condition des femmes. La première grossesse précède souvent le mariage afin que la jeune fille fasse preuve de sa fécondité ; or faire preuve de fertilité est un important outil de négociation pour les femmes qui veulent assurer leur vie avec leurs compagnons.

Elles entrent donc dans la vie reproductive avant même d'avoir acquis une autonomie psychologique et une formation scolaire ou professionnelle leur permettant d'affronter les exigences de leur maternité.

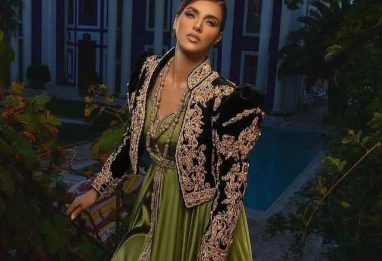

Par contre, il existe une autre catégorie de femmes scolarisées (lycéennes, étudiantes) qui sont dans une liberté spéciale et jouissent timidement et en cachette de leurs parents d'une vie amoureuse. De façon générale, on empêche ces dernières d'avoir des liaisons amoureuses avant le mariage, mais pendant cette période de leur vie, hors domicile familial, combien de ces femmes ont des relations semi - permanentes. Plus au moins pour ces dernières, la fréquentation amoureuse ou platonique, loin des yeux des proches s'exprime dans de nombreuses relations et conduites qui n'ont qu'un lointain rapport avec la fonction de reproduction. Toute une érotisation des situations sociales s'observe, allant de l'érotisation de l'image dans toutes ses formes à la simple et normale coquetterie.

Mais, hélas, malgré cette petite soi-disant liberté, pour ces femmes, on leur attribue un second rang dans la société, et ce, quels que soient leurs richesses et leur niveau intellectuel.

Il est vrai qu'il est difficile, dans un pays musulman comme le nôtre, que l'on s'écarte de la voie du Livre saint. Le Coran reste la principale source d'inspiration du code de la famille pour gérer les questions d'ordre familial. Mais comme malheureusement, il y a eu plusieurs interprétations qui ont faussé les règles et que les applications se sont écartées du droit chemin, il se produit plusieurs incartades, dont ont souffert principalement les femmes.

La révélation de l'islam au VIIe siècle a offert à la femme, pour la première fois, la possibilité de rompre la chaîne de l'esclavage, d'être considérée devant Dieu comme légale de l'homme : « Elles ont (sur les hommes) les mêmes droits que (ceux-ci) ont sur elles dans les règles de convenance. Les hommes ont sur elles un degré. » (6). Mais les détracteurs se sont emparés du mot-clé de ce verset - un degré - pour dire qu'il consacre l'infériorité de la femme. Ce « degré » est d'ailleurs explicité et justifié dans un autre verset où il est dit : « Les hommes ont en charge les femmes en vertu des capacités dont Dieu a favorisé les uns par rapport aux autres et de ce qu'ils dépensent de leurs biens. » (7)

Par ces dispositions précises en matière de droit, l'islam reconnaît à la femme sa personnalité morale, la réciprocité des droits dans ses relations avec l'homme, et la protège contre l'exploitation et l'oppression dont elle est souvent victime.

Le principe le plus important de la charia ayant un impact sur le statut et les droits des femmes est la notion de qawama, qui a son origine dans le verset 4-34 du Coran : « Les hommes ont le qawama (degré) sur les femmes en raison de l'avantage qu'ils ont sur elles et en raison du fait qu'ils dépensent leurs biens pour subvenir à leurs besoins. » Selon les interprétations faites par les concepteurs de ce code de ce verset, les hommes en tant que groupe sont les tuteurs des femmes en tant que groupe et leur sont supérieurs, et dans toute famille, les hommes sont les tuteurs et les supérieurs des femmes de cette famille.

En imposant la présence d'un wali (tuteur matrimonial) : « Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et deux témoins ainsi que la constitution d'une dot. » (art. 9), le code ignore complètement les nouvelles catégories du code civil (art. 40) qui distingue les mineurs des majeurs, sans distinction de sexe. C'est à lui (le tuteur), en effet, qu'incombe la conclusion du mariage pour la femme (art. 11). La participation du wali à cette « conclusion » a même une telle importance que son absence peut entraîner la nullité du mariage, une nullité cependant relative qui peut être couverte par la consommation (art. 33). Même si le juge intervient, la situation risque de se prolonger indéfiniment puisque ce dernier n'est ici doté d'aucun pouvoir de contrôle. En pratique, perçu comme « ingérence étrangère » dans un conflit familial et donc « interne ».

Aussi si le juge en question est une femme, cette dernière ne peut pas jouer le rôle de tuteur matrimonial pour une autre femme tout en ayant besoin pour son propre mariage d'un tuteur. En matière de permission polygamique, l'article 8 du code de la famille stipule : « Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de la charia si le motif est justifié, les conditions et l'intention d'équité réunies et après information préalable des précédentes et futures épouses. L'une et l'autre peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou demander le divorce en cas d'absence de consentement. » L'article 53 précise que l'épouse peut demander le divorce « pour tout préjudice légalement reconnu comme tel », notamment par la violation des dispositions contenues dans l'article 8. Le consentement des 4 épouses n'est donc pas une condition nécessaire puisqu'elles ne peuvent pas empêcher le remariage. Le mari est seulement tenu de les informer. Cette disposition est en contradiction flagrante avec l'article 29 de la Constitution algérienne qui proclame, elle, l'égalité des sexes : « Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. » Et le 1er article de la Déclaration universelle de la ligue des droits de l'Homme stipule : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ; ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Dans le Coran, la polygamie n'est pas une règle, mais une tolérance qui s'explique par des situations ou des besoins sociaux ou moraux. Une des justifications rapportées par le Coran est d'assurer l'équité et l'aide aux orphelins : « Si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins épousez deux, trois et quatre. Mais si vous craignez d'être injustes envers elles, alors n'en épousez qu'une seule » (confused.

Le verset 129 de la même sourate met en garde contre les dérapages : « Vous ne pourriez être équitable envers les femmes, même si vous y teniez. Alors n'abusez pas de votre penchant. » En se livrant à une explication exégétique de ce verset et à son rapprochement avec le verset 3 de la sourate IV, certains croyants qui, induits ainsi en erreur, ont déduit que le Coran approuve absolument la polygamie. Pour l'islam, une épouse malade, handicapée ou stérile ne doit pas pour cela perdre son foyer conjugal, mais elle ne doit pas non plus dans ces conditions interdire à son mari de prendre une seconde épouse. Il restera que la législation doit encourager la monogamie comme règle parce que plus conforme aux intérêts objectifs des partenaires et parce que le Coran lui-même la présente comme le modèle primordial de la conjugalité. La défense de la famille monogame doit être abordée dans tous ses aspects légaux et moraux. Elle doit être protégée par la loi.

Références :

- Nous les Algériennes, la grande solitude de Souad Khoudja (Casbah-Editions-2002)

- Le code algérien de la famille, loi n° 84 - 11 du 09 juin 1984

- Femmes d'Algérie : société, familles et citoyenneté de Lucie Pruvost (Casbah-Editions - 2002)

Notes:

(1) In la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979 par l'ONU. Elle est entrée en vigueur en tant que trait international le 3 septembre 1981. Ratifiée par 160 Etats, dont 56 (Algérie, Albanie, Koweït, Togo) n'ont encore jamais présenté un rapport sur les dispositions qu'ils ont prises pour sa mise en oeuvre et quelque 30 Etats (Angola, Brésil, Gabon, Mali) accusent un important retard pour la présentation des rapports périodiques ultérieurs. Décisions prises par le conseil interparlementaire lors de sa 162 session (Windhoek, 11 avril 1998), sur les recommandations des femmes parlementaires

(2) Ahmed Taleb-Ibrahimi, Lettres de prison, 1957-1961, Alger-Sned, 189 pages, 164-166.

(3) Dossiers documentaires, édités par le ministère de l'Information et de la Culture n° 24, janvier 1976, « Libération de la femme », P. 51.

(4) Textes adoptés par le 1er congrès du parti FLN, Alger, presses de l'INA, « Le rôle de la femme algérienne » P. 82.

(5) Cité par M. Hardi in « l'Editorial » de Soual, consacré aux femmesrn(6) Coran 228-IIrn(7) Coran 24-IVrn(confused Coran 3-IV

… SUIVRA …