Nedjma · 30 mai 2006 à 13h04

Si la m'laya m'était contée

Son histoire est intimement liée au destin tragique de Salah bey qui gouverna Constantine durant 21 ans dans le dernier tiers du XVIIIe siècle.

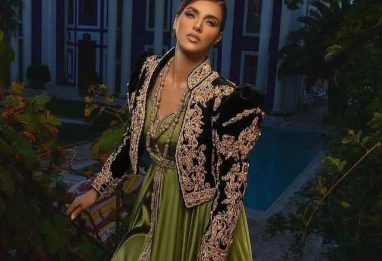

Depuis quelques années, le port du fameux voile noir par les femmes dit m'laya est un fait rarissime aussi bien à Constantine que dans les principales villes de l'Est algérien.Troquée contre le hidjab, par commodité pour certaines, par modernité pour d'autres, la m'laya est le dernier effet vestimentaire à avoir résisté aux tentations de la modernité après la disparition, depuis fort longtemps, de nombreux habits traditionnels masculins et féminins. L'apparition de la m'laya dans le vécu des femmes de l'Est algérien, particulièrement à Constantine, remonte à plus de deux siècles. Son histoire a toujours été intimement liée au destin tragique d'un homme exceptionnel qui marquera pour l'éternité la mémoire collective constantinoise. Il s'agit de Salah bey qui gouverna Constantine durant 21 ans dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Connu pour ses ambitions politiques illimitées, il vécut une fin brutale et tragique. « Le 8 août 1792, le dey Husayn, nouvellement nommé, proclame la destitution de Salah bey et envoie pour le remplacer un certain Ibrahim Bousbaa, ancien caïd du Sébaou, dans l'Ouest. Quatre jours après son arrivée à Constantine, les partisans de Salah bey mettent à mort Ibrahim Bousbaa et Salah bey reprend les rênes du beylik et entre, de fait, en dissidence contre la régence à Alger qui n'hésitera pas à lui envoyer une armée renforcée. Dans la ville, à la faveur d'une insurrection, Salah bey perd ses derniers appuis. Sa tentative d'insoumission se termine dans le sang. Il est arrêté et étranglé le 1er septembre 1792. »(1). Les conséquences de cet événement et l'origine de la m'laya se trouvent expliquées par H'sen Derdour dans son volumineux ouvrage Annaba, 25 siècles de vie quotidienne et de luttes. Il évoque ainsi que « les Constantinois, qui étaient passionnés par son drame et dans lequel tout leur paraissait invraisemblable, les femmes, plus particulièrement, n'hésitèrent pas à accuser “le destin” de l'énormité, de l'horreur du crime. Aussi “banoutète”, “fkèrète” et “nadabète”, après chants lugubres et pleurs, se donnèrent-elles la mission de prononcer un deuil qui dure encore de nos jours : le port d'un voile noir aux plis lourds, qui enveloppe la femme de la tête aux pieds avec pour accessoire une désagréable chebrella (savate sans talon) »(2). Faut-il savoir d'après le même ouvrage que les femmes de l'Est algérien avaient porté avec élégance, modestie et dignité le haïk blanc, bien qu'à cette époque ce voile noir et encombrant ne fut pas une nouveauté.

Une tradition perpétuée

Depuis 1792, le port de la m'laya, obligation faite à la fille qui atteint la puberté, n'a guère changé. Un rituel qui se transmet de génération en génération avec les mêmes gestes, même si les accessoires d'accompagnement ont changé avec le temps. Mme Houria F., qui se rappelle bien l'époque des années 1950 quand elle a vu ses tantes porter la m'laya pour la première fois, remonte au premier jour où elle a mis le fameux voile noir une année après l'indépendance. « A l'époque, la chebrella connaissait déjà ses derniers jours. Les jeunes femmes préféraient les babouches par temps froid et les sandales en été. Certains hommes parmi les plus conservateurs n'admettaient pas encore que leur femme se découvre les pieds. Ils leur imposaient de porter des chaussures avec des “sockets”, une sorte de chaussettes en laine. C'était un peu dur à supporter », nous dira-t-elle. Selon toujours Mme Houria F., « la confection de la m'laya se faisait toujours à partir d'un tissu noir long de 12 bras, confié aux soins d'un couturier. Avec le morceau de tissu blanc appelé aâjar mis sur le visage, l'ensemble nous coûtait environ vingt dinars dans les années 1960, soit le prix d'une pièce de louis d'or de l'époque. Cette dernière vaut aujourd'hui près de 4000 DA. La façon de mettre la m'laya a toujours été simple et rapide. Après avoir serré la partie supérieure autour de la tête, on balance d'un mouvement bref du bras, appelé “ramia”, l'aile droite puis l'aile gauche derrière l'épaule en les tenant avec deux épingles. Une large fente maintenue au centre permettra une liberté du mouvement pour les bras. » La m'laya, son histoire, sa simplicité et son charme font désormais partie du passé. Pour les nostalgiques, il ne faut pas rater une occasion d'admirer pour les rares fois une m'laya furtive dans la rue. Ce sera comme assister au passage d'une comète inconnue dans le ciel.

Arslan S.

El Watan - 11 novembre 2004

(1) D'après le livre d'Isabelle Grangaud La ville imprenable-une histoire sociale de Constantine au XVIIIe siècle Editions Média - Plus -Constantine - 2004.

(2) D'après le livre de H'sen Derdour Annaba - 25 siècles de vie quotidienne et de luttes Tome 2 Editions SNED - Alger 1983

1ère partie

Le deuil du Bey Salah de Constantine couvrit tout le beylik de l'Est, dont les limites étaient la Méditerranée au nord, la Tunisie à l'est, le Sahara au sud jusqu'à Ouargla et à l'ouest la chaîne des Bibans.

Il est de loin le plus important et le plus peuplé des trois beyliks de la régence avec 1.300.000 habitants. Cela dura jusqu'à l'aube du 21ème siècle et des générations de femmes de l'Est algérien demeurent tout ce temps-là, par mimétisme reproductif et effet d'entraînement, des endeuillées qui s'ignorent. Il aurait fallu que l'homme, son envergure, ses actions et sa popularité en soient dignes.

LA DISCRÈTE ÉCLIPSE DE LA M'LAYA, OU L'ULTIME ADIEU À SALAH BEY

L'histoire du voile noir des femmes de l'Est

Par ABDELKADER KELKEL

En signe de deuil ostentatoire et défiant les hommes, les femmes du beylik de l'Est décidèrent par choix en 1792 de porter un habit de sortie fait d'une toile noire sans couture au début - clin d'œil au linceul - dont elles se couvrirent tout le corps : la m'laya.

De leur côté, par provocation et bravade à l'ordre du Dey d'Alger d'alors, les hommes composèrent et chantèrent. Ils ont dit, les Arabes :

- Ils ont dit :

- Nous ne donnerons ni Salah ni sa fortune

- Nous ne le combattrons point non plus

- Dussent les têtes tomber sur les têtes, etc.

Salah Bey de Constantine, ce Turc né à Smyrne, l'actuel Izmir, alors janissaire, impressionna par sa bravoure au combat le Bey Ahmed Bey El Colli en 1756 durant la campagne contre Tunis, qui le nomma au retour Caïd des Harractas. Il en fit par la suite son gendre en lui faisant épouser sa propre fille. Pour enfin le désigner en qualité de Khalifa, son successeur à la tête du Beylik. A la mort d'Ahmed Bey El-Colli en 1771 et pour juguler les soulèvements tribaux dans le Constantinois, le Dey Pacha Mehemet Ben Osmane - 1766-1791 -, qui avait un sens aigu de l'Etat et des affaires publiques, donna à la régence d'Alger un rang considérablement prépondérant et un large rayon d'emprise sur tout le trafic maritime du Bassin méditerranéen. Il nomma l'énergique et résolu Salah au poste de Bey de l'Est.

Selon ce qui nous est parvenu, Salah Bey rendit le Beylik prospère et le peuple vécut heureux sous son règne. De par sa stature, il était respecté et écouté par le Dey d'Alger. Il avait aussi une grande influence sur les beys de la dynastie des Husseinides de Tunisie de son époque. Bâtisseur, il créa dans la banlieue de Constantine, à El-Hama, des vergers et des maraîchages. Il fonça des puits et construisit des norias - na'ouras -pour encourager la culture du riz . A Annaba, il fit creuser des canaux pour drainer les eaux saumâtres et stagnantes qui firent place à d'immenses plaines cultivables. Des concessions furent alors accordées pour la construction de moulins à grains.

Au sud de Constantine, sur la route de Batna, les plaines de Aïn M'lila furent également concédées et chaque famille eut son terrain à cultiver. Il fit venir un architecte minorquin mahonais nommé Bartholoméo, qu'il chargea d'étudier, de concevoir et de superviser les travaux de construction du pont d'El-Kantara. Il ordonna l'édification des mosquées de Sidi El-Kettani en 1775 et de Sidi Lakhdar. Tolérant, il permit aux juifs de Constantine de former sur leur demande un quartier en leur concédant des terrains sous condition d'y construire des maisons sans se ghettoïser.

Il organisa l'enseignement à travers tout le Beylik, qu'il fit financer par les revenus des biens habous dont il avait réalisé un recensement exhaustif. Le fonctionnement des médersas fut sous son règne réglementé de la sorte :

La structure d'une médersa se composait :

1- du Mesjed, comportant une salle de prière et une salle de cours.

2- de cinq salles : une affectée au logement du cheikh-professeur et quatre salles réservées à l'internat des tolba-étudiants à raison de deux étudiants par salle. Tous les étudiants percevaient une bourse d'étude. La connaissance parfaite et par cœur du Coran était prérequise à l'admission des tolba dans les médersas. Aucune distinction n'était faite entre citadins et ruraux, de rite malékite ou de rite hanafite. Les étudiants devaient aussi être célibataires. Les cours étaient organisés en trois séances quotidiennes :

- La première du lever du jour, après la prière du Fajr, jusqu'à onze heures.

- La seconde dispensée de la prière du Dohr à la prière du Acer.

- La dernière, après une courte pause, jusqu'à la prière du Maghreb.

Les congés durant une année d'étude ne devaient en aucun cas dépasser 30 jours : généralement à l'Aïd El-Fitr et à l'Aïd El-Adha. Les tolba dont la progression scolaire était lente sur une période de 10 ans étaient exclus et remplacés par d'autres.

3- d'une meidha pour les ablutions.

Chaque médersa était gérée financièrement par un oukil-économe et entretenue par un portier-factotum, chargé également des lustres de la salle des prières.

Cet excellent organisateur était aussi un fin stratège de guerre et un valeureux combattant. Il avait souvent accordé asile et fait accueil honorable aux tribus de l'Ouest tunisien qui se soustrayaient à l'autorité du Bey de Tunis, telles les Hemmama et les Ouled Ayar, dont des familles devenues depuis algériennes sont installées aujourd'hui dans l'est et au sud de la wilaya de Souk-Ahras. Il régla et pour longtemps, lors d'une expédition dans le Sahara, le sempiternel conflit de leadership qui opposait les Bengana et les Bouakkaz dans les Ziban. Lors de cette campagne, il mit en place un système équitable de répartition des eaux d'irrigation entre les palmeraies.

En 1775, et face à la menace espagnole sur Alger, il leva une armée de 20.000 hommes qu'il mena après une longue marche jusqu'entre les oueds El-Harrach et El-Hamiz . A partir de cette position, il protégea le flanc est de l'armée levée par le Dey-Pacha Mehemet Ben Osmane. Au moment le plus ardent de la bataille, il fit avancer ses hommes derrière des dromadaires qui leur servaient de protection. Par cette tactique, il contraignit ses ennemis à battre en retraite et à rejoindre, vaincus, leurs galères avec d'importantes pertes, pour cingler vers le large jusqu'à Alicante.

Le Dey-Pacha Mehemet Ben Osmane, qui mourut en 1791, selon Ahmed Tewfiq El-Madani, n'eut jamais recours aux médecins durant toute sa vie et ne prit aucun médicament, se contentant de s'abstenir de manger, ne prenant que de l'eau jusqu'à la guérison. Et parce que, rapporte-t-on, Salah Bey faisait face à l'opposition de nombreux chefs religieux qu'il avait réprimés, avant de s'attaquer à la riche zaouïa de Sidi-Abid des Hannencha. Il fut, disait-on, par eux maudit. Parce qu'il fut atteint par leur malédiction, le nouveau Dey-Pacha Hassan (1791-1798) le destitua et nomma pour le remplacer un de ses proches : Ibrahim Bey Bou-Seba'a. Ne l'entendant pas de cette oreille et encouragé par le peuple du Beylik, Salah-Bey se rebella et mit à mort son successeur en la faisant étrangler. Ibrahim Bey Bou-Seba'a régna trois jours : ce fut le règne le plus court de l'histoire du Beylik de l'Est. Il ne se laissa guère démonter ni par cette désobéissance brutale ni par la mobilisation insurrectionnelle du peuple de Constantine qui chantait déjà : «Nous ne donnerons ni Salah ni sa fortune».

Hassan Dey Pacha nomma et fit escorter jusqu'à Constantine un autre de ses proches : Hossein Bey Ben-Hossein Bey Bou-H'nak. Devant une pression intenable et probablement trahi par certains des siens achetés ou corrompus, Salah Bey fut capturé et mis à mort par strangulation par son successeur. La fin tragique et tumultueuse de Salah Bey affligea les hommes et les femmes qui, elles, choisirent librement de porter désormais la m'laya en signe de deuil tenace, ferme et obstiné. Depuis lors, cet habit couleur de deuil est porté beaucoup plus par les citadines de l'Est que par les rurales, qui, elles, ne l'utilisaient que rarement, quand elles se rendent en ville justement. Sinon, elles mettent la melehfa, en tissu de coton fleuri, dont elles s'enveloppent le corps. Plusieurs tableaux de Nasr -Eddine-Etienne Dinet les représentent en cet habit, notamment «Femmes algériennes» et «La nuit du Mouloud».